무심천변에 벚꽃이 하얗다. 요즘엔 꽃을 보면 예쁘다는 생각보다 곧 지겠다는 생각을 먼저 한다. 하얀 생크림처럼 부풀어 오른 목련꽃을 보아도 며칠 있으면 생리 끝물 같은 색깔로 져버릴 것을 생각한다. 왜 그럴까. 아무래도 나이가 주는 초조함 탓인 것 같다. 벚꽃은 일주일을 못 가고, 목련꽃 또한 피는가 싶은데 이내 지는 모습을 보이고 만다. 어찌 보면 사람의 일도 꽃 피고 지는 일과 별반 다를 게 없다. 우리네 삶에서 활짝 피어서 반짝반짝 빛이 나던 순간은 얼마나 짧던가. 힘들고 괴로웠던 순간은 기억 속에 굵은 칡덩굴로 넌출져 화석처럼 굳어 가는데. 무심천변에 벚꽃이 하얗다. 요즘엔 꽃을 보면 예쁘다는 생각보다 곧 지겠다는 생각을 먼저 한다. 하얀 생크림처럼 부풀어 오른 목련꽃을 보아도 며칠 있으면 생리 끝물 같은 색깔로 져버릴 것을 생각한다. 왜 그럴까. 아무래도 나이가 주는 초조함 탓인 것 같다. 벚꽃은 일주일을 못 가고, 목련꽃 또한 피는가 싶은데 이내 지는 모습을 보이고 만다. 어찌 보면 사람의 일도 꽃 피고 지는 일과 별반 다를 게 없다. 우리네 삶에서 활짝 피어서 반짝반짝 빛이 나던 순간은 얼마나 짧던가. 힘들고 괴로웠던 순간은 기억 속에 굵은 칡덩굴로 넌출져 화석처럼 굳어 가는데.

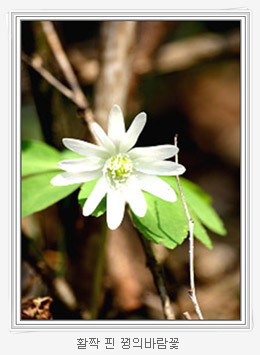

그래서 내린 결론은 짧으면 짧은 대로 그 반짝임의 순간을 즐겨야겠다는 것이다. 올해 핀 꽃은 내년에 다시 피지 않는다. 내년엔 새로운 꽃이 필뿐이다. 나이를 얼마 먹지 않은 나도 이런데, 칠십 고개를 지나 여든을 바라보는 어머니 마음은 어떨까. 가만히 헤아려 보았다. 가슴 한켠이 싸하니 시려온다.  무심천변의 벚꽃이 바람에 하르르 흩어지기 전에 꽃놀이 가자고 전화를 드렸더니 어머니는 어린아이처럼 좋아하신다. 어머니를 옆에 태우고 꽃길을 달렸다. 어머니는 차창 밖에서 눈길을 떼지 못하고 벚꽃이 예전 같지 않게 화사하지 않다고 걱정을 하셨다. 평소 환경단체(‘터’)에 기웃대는 딸을 생각해서 하는 말인지 모르겠지만, 환경이 나빠져서 나무가 깨끗하게 잎을 떨구지 못하고 꽃을 피운다거나, 죽은 가지가 많아 예전처럼 벚꽃이 다복하지 않다고 말씀하신다. 나는 벚꽃을 바라보다 무심하게 “정말 그런가 보네.” 하고 말을 흘렸다. 실은 하얗게 벙그러진 강냉이튀밥 같은 벚꽃을 보며 나는 딴 생각을 하고 있었다. 무심천변의 벚꽃이 바람에 하르르 흩어지기 전에 꽃놀이 가자고 전화를 드렸더니 어머니는 어린아이처럼 좋아하신다. 어머니를 옆에 태우고 꽃길을 달렸다. 어머니는 차창 밖에서 눈길을 떼지 못하고 벚꽃이 예전 같지 않게 화사하지 않다고 걱정을 하셨다. 평소 환경단체(‘터’)에 기웃대는 딸을 생각해서 하는 말인지 모르겠지만, 환경이 나빠져서 나무가 깨끗하게 잎을 떨구지 못하고 꽃을 피운다거나, 죽은 가지가 많아 예전처럼 벚꽃이 다복하지 않다고 말씀하신다. 나는 벚꽃을 바라보다 무심하게 “정말 그런가 보네.” 하고 말을 흘렸다. 실은 하얗게 벙그러진 강냉이튀밥 같은 벚꽃을 보며 나는 딴 생각을 하고 있었다. ‘꽃 피는 거 보니 세월 가는 게 보인다’ 라고, 무심결에 혀끝으로 말이 되어 나오는 것을 간신히 눌러 집어넣었다. 아무리 생각해도 노모 앞에서 젊은 자식이 할 소리는 아니다. 계절은 어김없이 오고 간다. 봄에 만개한 꽃들은 잠시 세상이 무릉도원이 아닌가하는 착각을 안겨 주고 속절없이 간다. 야속하게도. 알아주지 않아도 봄빛이 팽창하는 이 즈음에 소리 없이 피는 꽃이 있다. 깨끗한 계곡에서 볼 수 있는 괭이눈, 일찌감치 봄을 연노랗게 물들이는 산괴불주머니, 그리고 산그늘 아래 창백하게 피어 있는 꿩의바람꽃. 이들은 계절이 오고감을 탓하지 않는다. 세월이 속절없음을 말하지 않는다. 산그늘 아래 창백한 얼굴로 스치는 바람에 몸을 가늘게 떨며 이 봄을 수놓고 있을 뿐이다. 찬찬한 걸음으로 산길을 걷다보면 바람도 고였다가 갈 정도로 아늑한 곳이 있다. 파릇한 | |  | 괭이눈 | | 산괴불주머니 | 새싹 속에 하얀 진주처럼 빛나는 꽃을 볼 수 있는데, 바로 꿩의바람꽃이다. 초록의 땅 위에 하얀 리본을 달고 있는 것처럼 가만히 낮게 피어있다. 거세게 만지면 금방 으스러질 것처럼 가냘프다. 하얀 꽃잎이 바람결에 흔들리면 어디선가 꿩이 푸드득 날아갈 것만 같다. 꿩의바람꽃은 꿩이 몸을 숨기고 있을만한 아늑한 산골짜기에 이른 봄, 바람만 불어도 피어난다고 하여 붙여진 이름이다. 바람꽃 종류는 무척 많다. 너도바람꽃, 변산바람꽃, 홀아비바람꽃, 회리바람꽃 등. 그 중 꿩의바람꽃이 가장 크게 핀다.  꿩의바람꽃을 바라보며 작은 들꽃이 왜 그리 아름다운지 알겠다. 나무에 피는 꽃을 바라볼 때는 대부분 고개를 들거나 뒤로 젖혀야 한다. 행동을 크게 해야만 볼 수 있다. 사람이 턱을 치켜들고 눈을 올려 뜨거나 내리 깔 때 몸에 흐르는 기를 생각해 보자. 겸손이나 부끄러움과는 거리가 멀다. 그런데 땅 위에 낮게 깔리듯 피어나는 들꽃은 사람의 몸을 작게 만들지 않으면 절대 볼 수 없다. 한껏 쪼그려 앉아 눈을 최대한 땅과 맞닿게 만들어야만 그 꽃의 아름다움을 엿볼 수 있다. 내 몸을 작게 만들어 고개를 한껏 수그리고 그것을 바라보는데 어찌 사랑스럽지 않을까. 온몸의 기운이 겸손이 되어 고 작은 것에 집중되는데 어찌 그 아름다움을 보지 않을 수 있을까. 몸을 꼿꼿하게 세우고 들꽃을 뜯어서 보는 건 정말 거만한 행동이겠다. 꿩의바람꽃을 바라보며 작은 들꽃이 왜 그리 아름다운지 알겠다. 나무에 피는 꽃을 바라볼 때는 대부분 고개를 들거나 뒤로 젖혀야 한다. 행동을 크게 해야만 볼 수 있다. 사람이 턱을 치켜들고 눈을 올려 뜨거나 내리 깔 때 몸에 흐르는 기를 생각해 보자. 겸손이나 부끄러움과는 거리가 멀다. 그런데 땅 위에 낮게 깔리듯 피어나는 들꽃은 사람의 몸을 작게 만들지 않으면 절대 볼 수 없다. 한껏 쪼그려 앉아 눈을 최대한 땅과 맞닿게 만들어야만 그 꽃의 아름다움을 엿볼 수 있다. 내 몸을 작게 만들어 고개를 한껏 수그리고 그것을 바라보는데 어찌 사랑스럽지 않을까. 온몸의 기운이 겸손이 되어 고 작은 것에 집중되는데 어찌 그 아름다움을 보지 않을 수 있을까. 몸을 꼿꼿하게 세우고 들꽃을 뜯어서 보는 건 정말 거만한 행동이겠다.

꿩의바람꽃을 바라보며 감히 손조차 댈 수 없는 고고함을 본다. 이 골짜기에 들어온 내가 혹여 독이 되지 않았을까, 하얗게 가녀린 꽃잎과 하늘하늘 얄팍한 이파리. 섣불리 만지지도 못한다. 산그늘 아늑한 곳에 하얀 리본을 엮어 이 봄을 수놓고 있는 꿩의바람꽃, 그 앞에 쭈그리고 앉아 겸손을 배운다. 세월이 간다고 덧없어 하던 것을 부끄러워한다. 바람 한소끔, 햇볕 한 조각이라도 소중히 받아 피어나는 들꽃이 말한다. 엄살 피지 말고 묵묵히 살아가라고. 생각해 보면 소중한 것을 너무 많이 갖고 있는 그대는 바로 ‘사람’이라고. 산그늘 아래 꿩의바람꽃이 하늘거린다. 눈물나는 봄날 한 때이다. (2006.4.15) |